作者:范志紅(中國農業大學食品科學與營養工程學院教授)

《中國居民膳食指南》建議健康成年人每日攝入200至300克谷物,但“谷物是什么?”“糧食和谷物有什么關系?”“谷物和主食又有什么關系?”等疑問仍普遍存在,這提示著在飲食文化快速變遷的當下,基礎糧食概念的內涵需要結合現代營養學視角進行多維解讀。

東漢收獲弋射畫像磚的拓印版(局部)

中華民族自古秉持“五谷為養”的飲食傳統,然而隨著近三四十年物質豐裕,精米白面逐漸成為餐桌主角,許多曾十分重要的谷物卻隱匿于歷史長河——“碩鼠碩鼠,無食我黍”,其中的“黍”是什么?“春種一粒粟,秋收萬顆子”,“粟”又是什么?“夜雨剪春韭,新炊間黃粱”,這“黃粱”究竟是什么美味的糧食?

史軍所著《中國食物:糧食史話》,以朝代更迭為脈絡,生動梳理了黍、粟、稻、麥等糧食作物在中華文明中演進的千年歷程。這部著作不僅能使讀者獲益新知,更提醒著我們:僅僅在數十年前,維系民族繁衍的核心食物并非魚肉蔬果,而是這些糧食作物。

《中國食物:糧食史話》史軍著

中信出版集團

農耕文明緣起:生存本能還是自然選擇

歷史教科書都將農業起源視作人類文明的關鍵轉折,標志著人類獲得系統干預自然的能力。傳統觀點認為漁獵采集轉向農耕定居是為追求穩定的膳食結構,但考古發現揭示了更復雜的圖景。

書中提出,早期農耕并未改善人類營養狀態,因為定居的農民從農田中獲得的食物遠不如獵人的豐富。那人類為什么還要開始種植糧食、發展農業?目前比較公認的農業起源模型是:在距今1.5萬至1.1萬年前,由于小冰期的來臨,全球降溫迫使大型獸群遷徙,導致人類祖先捕獵難度增加,只能轉向小型動物及植物根莖,于是人類開始逐漸掌握植物性食物的識別與利用能力。

冰期結束后,氣候回暖使這些應急食物資源豐度提升,人類開始定向培育穩定產出種子或塊莖的植物,由此誕生原始農業。

值得注意的是,農業的起源并非如此簡單。農業生產并沒有在世界上所有區域同時啟動,而只集中在黃河長江流域、尼羅河流域、兩河流域、印度河流域以及中南美洲安第斯山脈。在不同區域,人類發展出了不同的農業體系:在亞洲,是以小麥和水稻為核心的農業體系;在美洲,是以玉米和馬鈴薯為核心的農業體系;在非洲,是以非洲稻和根莖類植物為核心的農業體系。盡管各區域形成差異化農業體系,卻不約而同選擇禾本科植物作為主食基礎,這種跨文明趨同現象仍是未解之謎。

為此,作者在書中表達了這樣的觀點:不管是在歷史上,還是在今天,人類種什么、吃什么,并不是簡單取決于營養,而是取決于人類獲取能量的效率水平,而獲取能量的效率又可以細分成耕種生產的效率、收集的效率、加工糧食的效率以及從食物中獲取能量的效率,這些環環相扣的因素組合在一起,最終成為人們選擇農作物的決定因素。

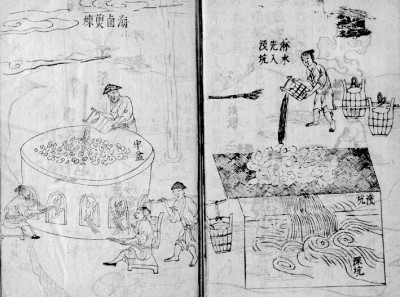

《天工開物》中榨油的過程

谷物馴化密碼:自然法則與人類智慧的博弈

全球已發現的38萬多種植物里,能當糧食的只有150種左右。聯合國糧食及農業組織認定的主糧更少,谷物只有8種(小麥、水稻、大麥、玉米、黑麥、燕麥、黑小麥、高粱),加上根莖類植物(番薯、馬鈴薯、木薯、芋頭、山藥),主食作物也只有13種。

為什么人類種地一萬多年,只選了這么點糧食?書中提出,其實植物要變成莊稼得滿足三個條件:產籽多、容易種、方便收。

前兩點很容易理解,第三點最容易被忽略,但也非常重要——試想一下,如果水稻、小麥的種子像蒲公英那樣,大風一吹就飛走了,農民辛苦一年就白忙了。所以莊稼的種子必須老實掛在桿上等收割,這也是野生植物成為農作物的重要因素。野生植物能滿足這三點,才有機會被人類祖先選中。

植物繁衍后代有兩種方式:一種是K對策(也叫質量對策),以海椰子為代表,一次只結很少的種子,但每粒種子都有充足的營養儲備,所以成活率極高。海椰子的種子重量可達15千克,頂得上一個三歲小孩的體重,其中的營養物質足以讓幼苗很好地生長。但是,如果作為食物,這類植物漫長的生長時間帶來的是不確定性,而且其種子通常還有堅硬的外殼,也讓缺乏工具的人類祖先頭疼。綜合這兩點,采取k對策的植物種子并不是當作主食的好選擇。

另一種生態對策是r對策(也叫數量對策),比如高粱、小麥、狗尾草這樣的植物,是以數量取勝——先填飽動物的肚子,再伺機傳播后代。一個高粱穗上有上千粒種子,一株狗尾草的種子數量高達8萬,即便動物會吃掉一部分種子,但總有一些種子能幸存下來。選擇這樣的植物作為食物,雖然每一粒種子儲藏的營養很少,但是眾多的籽粒加起來,就能成為穩定的能量供給。

還有一個關鍵條件,就是同時發芽,并在同一時間開花、結果,等待收割。但是,很多植物的種子會進入休眠狀態,“一年播種、十年除草”是很多農夫都會碰到的難題。在氣候溫和的區域,來自同一株植物的種子會根據自己所處的環境調整發芽的時間,避免在同一時間發芽,相當于在土壤中形成“種子庫”,以獲得更多生長繁殖的機會。至于那些生長在雨季和旱季分明的地區,特別是沙漠中的植物,它們會在雨季來臨時一起發芽、生長、開花,這會使群體的收益最大化,盡可能產生并留下更多的種子。這種整齊發芽的特性,恰恰是人類需要的。

從根本上來說,生物的生態對策決定了人類的飯碗。換句話說,不是人類馴化了植物,而是這些植物用自身特點贏得了人類的青睞。咱們的飯碗里裝的究竟是人類的智慧,還是植物的謀略,那就是一個見仁見智的故事了。

餐桌上的文明:從五谷豐登到營養覺醒

在沒有電動碾米機和小麥分層碾磨設備的古代,老百姓吃的多為粗糧。這些完整的谷物不僅是填飽肚子的主糧,還提供了人們飲食中三分之二的蛋白質、除維生素B12之外的7種B族維生素,以及鉀鎂鐵等礦物質和豐富的膳食纖維。可以說,一捧谷物就是古人活下去的底氣。

古人所說的“五谷”里,其實藏著智慧——比如“菽”(包括大豆和各種豆類),它們和谷物搭配著吃能讓植物蛋白更好吸收。正因如此,20世紀80年代的營養學家把大豆稱為“中華民族五千年來的蛋白質營養支柱”。后來引進的馬鈴薯、紅薯、玉米等高產作物,更是讓有限的耕地養活更多人口。

如今,中國人餐桌上的食材越來越豐富,大眾對于主食的要求已經從“吃飽”轉向“吃好”。大部分國人頓頓白米飯配油鹽糖做的美味,不利于預防肥胖、糖尿病和心血管疾病。研究證實,適當增加全谷雜糧,善用祖先留下的多樣化谷物資源,恰好能幫助人們預防這些現代病。

現在也有部分人追求“低碳水化合物”飲食,對谷物制成的食品產生抗拒,主食攝入量越來越少,而以高蛋白的動物食品為主要能量來源。然而這種吃法可能并不明智,多項研究表明,含有過多動物蛋白質的膳食不僅耗費自然資源,增加碳排放,也不利于預防糖尿病、心血管疾病和多種癌癥,不利于延緩衰老、健康長壽。其實豆制品和谷物里都有優質植物蛋白,適量吃肉、多吃糧食才是健康長壽的秘訣。

《中國食物:糧食史話》就像一本谷物界的“時光旅行指南”。跟隨作者的講解,我們可以飽覽各種谷物進入中國飯碗的歷史。書里既有古人種地的智慧,也有糧食背后的歷史趣聞,還能看懂氣候變化對老百姓飯碗的影響。讀完這本書,逛超市時,你也許會主動往購物車里加袋黑米或藜麥;端起飯碗時會想起烈日下鋤禾的農夫,也會更感激那些讓我們吃飽吃好的農業科學家。畢竟,每一粒糧食都藏著跨越千年的生存智慧。

圖片選自《中國食物:糧食史話》

《光明日報》(2025年05月29日11版)

免責聲明:凡本網注明“來源:XXX(非駐馬店廣視網、駐馬店融媒、駐馬店網絡問政、掌上駐馬店、駐馬店頭條、駐馬店廣播電視臺)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,作品版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。凡是本網原創的作品,拒絕任何不保留版權的轉載,如需轉載請標注來源并添加本文鏈接:http://www.czyfgj.cn/showinfo-33-355489-0.html,否則承擔相應法律后果。